BANDAI SPIRITSより、2023年11月25日に発売されるプラモデル「Figure-rise Standard Amplified メタルグレイモン(ワクチン種)」。こちらは、アニメ「デジモンアドベンチャー:」に登場するメタルグレイモン(ワクチン種)をプラモデル化した商品だ。全体の半分以上を機械化したサイボーグ型のデジモンだが、そのメカメカしいところや勇ましい姿が見事に再現されたキットとなっている。

本作は、「Figure-rise Standard Amplified」シリーズとして発売されるアイテムだ。こちらは“プラモデルとしてキャラクターの魅力を増幅する”ということをテーマに、原作の遺伝子や設定を重視しつつキャラクターの表現を追求したプラモデルのシリーズとなっている。単純にプラモデルとして作る楽しさだけではなく、組み上げた後もアクションフィギュアのような遊び甲斐のあるおもちゃに仕上げることができるところも魅力だ。

発売に先駆けて、「Figure-rise Standard Amplified メタルグレイモン(ワクチン種)」のレビューをお届けする。

組み立てていくうちにワクワク感が増幅されるボリュームたっぷりのキット!

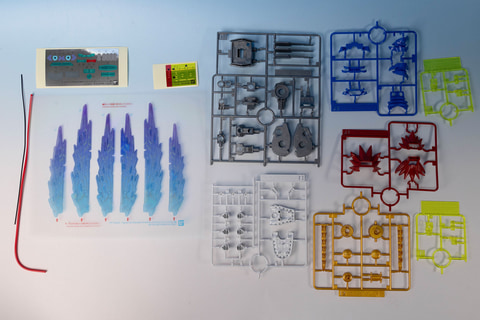

最初にどうしても圧倒されたのがパーツ数の多さだ。しかし、同梱の説明書はギッシリと詰め込んで書かれているというよりも、余白があるような見やすい作りで書かれており、手順も非常にわかりやすかった。また、比較的早い段階で形ができあがっていくというステップの流れも見事。最初は気圧されながらも、結論からいうと、非常に楽しく作っていくことができた。

とはいえ点数が多いため、説明書に書かれているパーツを探すのはなかなか苦労してしまった。広い場所で作業ができるならば、ランナーを順番に並べておくなど、ちょっとした工夫をしておくだけでも作業効率を高めることができるかもしれない。今回の組み立てでは、ニッパーのほか、ヤスリやカッター、シールを貼るためのピンセットなどもあらかじめ用意してから作業を始めている。

生物と機械が融合した姿をパーツ分けで見事に再現

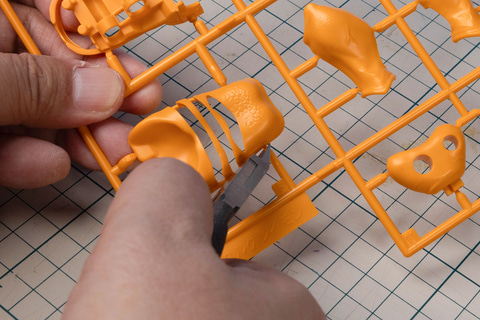

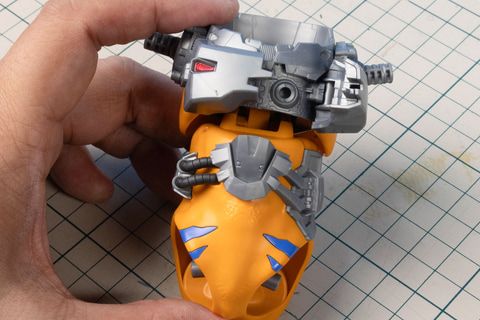

今回は素組みレビューということで、さっそく説明書に書かれている順番通りに組み立てていくことに。最初に作りあげていくのは頭部からだ。指定されているランナーからパーツを切り離して、細かい部分はヤスリなどで滑らかにしながら作業を進めていく。

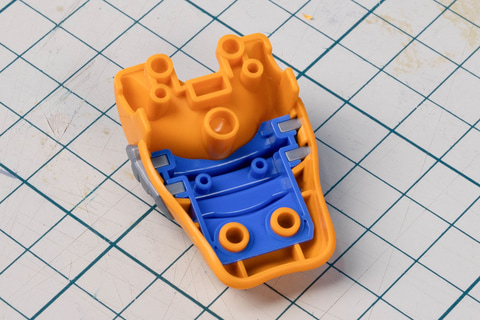

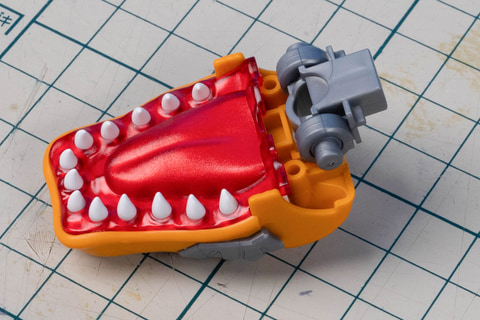

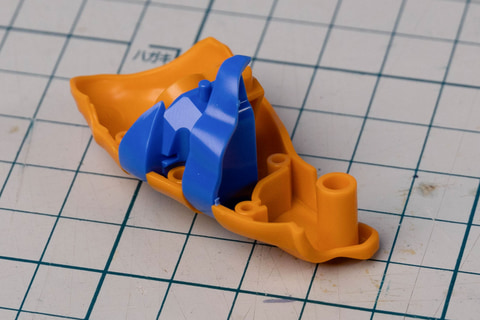

オレンジ色の体に青い柄が印象的なメタルグレイモン(ワクチン種)だが、それをパーツの組み合わせで実現しているのは面白いところである。また、口の中の作りも感心させられる部分が多かった。白い歯のパーツの上に赤いクリアパーツを重ね合わせるのだが、その色合いや質感がなんとも絶妙なのである。

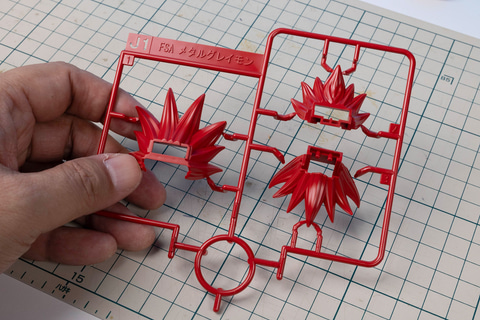

下顎を作りあげたら、続いて赤いトサカのようなパーツを組み上げていく。こちらはひとつのランナーに3つのパーツが付いているため、すべて切り離したら脇に避けておいてもOKだ。赤いトサカを3つのパーツを組み合わせて作り、顔の上部を取り付けるとなんとなくそれっぽい雰囲気が出てくる。

この後、顔の部分にメカニカルなパーツをいくつか取り付けていくことになるのだが、その作業中に気を付けたいところが、シールを貼るポイントだ。こちらは説明書にどこに何番のシールを貼ればいいのか書かれているので、その通りに作業を進めていけばいいのだが、ついつい見落としてしまいがちだ。後でシールが余ったときに、貼り忘れていたことに気が付くということも今回の組み立て中に起きた。そのため、なるべくステップごとに漏れがないかチェックしながら作業を進めていった方がいいだろう。

各部位を束ねる胴体部分を作成

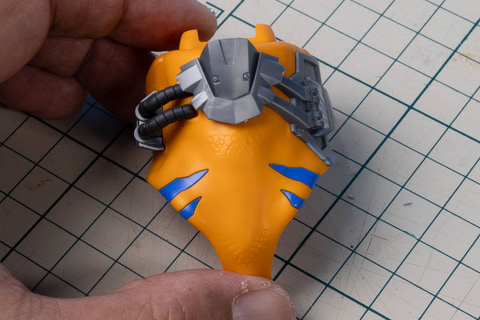

頭部が完成したら、全体の要となるボディ部分を作っていくことになる。こちらも頭部同様に、オレンジ色の体をベースに青い柄が入ったようなデザインだが、やはりパーツの組み合わせで実現しているものだ。結構パーツ自体をキッチリとはめ込んでいかないと隙間ができてしまうため、そこだけ注意しながら作業を進めていくといいだろう。

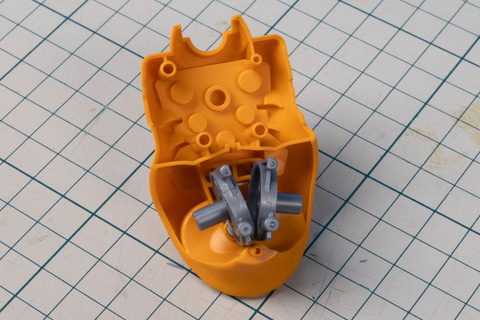

胴体部分は、単に体の中心にあるというだけではなく、プラモデルの場合は頭部と腕、脚を繋ぐための重要な部分でもある。特にこの「Figure-rise Standard Amplified メタルグレイモン(ワクチン種)」は可動部分が多いが、それを支えるための仕組みがこのボディ部分に集約されている。後で困らないように、しっかりと作っていく必要がある。

胴体と腰回りを作ったら、その上側の胸部部分を組み立てていく。胸には必殺技の「ギガデストロイヤー」を再現した開閉ギミックがあるため、向きなどを確認しながらパーツを取り付けていこう。胸部が完成したら、最後に胴体と頭部を繋げるためのパーツを作り胴体と組み合わせておく。

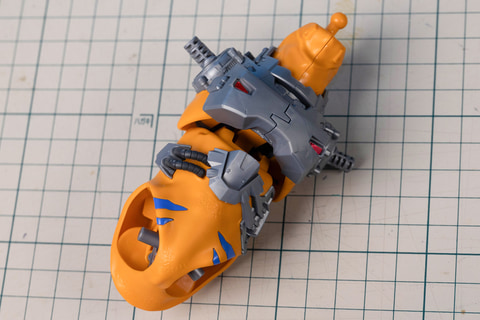

そんな方法で実現していたのかと驚かされた尻尾部分

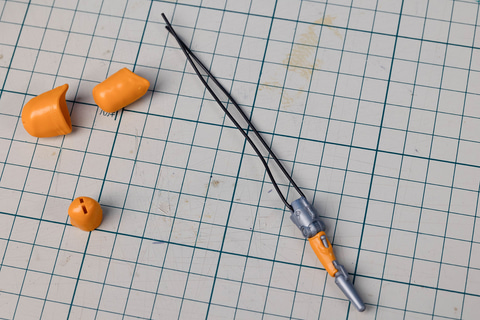

今回のキットの中には、一体何に使うのかよくわからないパーツがいくつかあったが、その中のひとつが黒いリード線だった。車やオートバイなど昔ながらのプラモデルには、何やら複雑そうな部品を再現するために、こうしたものが付属していることがあるイメージが強いが、このリード線は尻尾部分の柔軟性を再現するためのものだった。

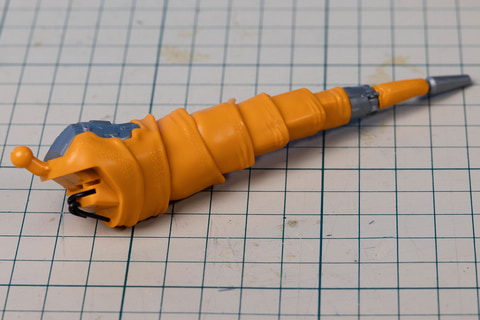

最初に尻尾の先端にあたる部分を組み立てた後で、いよいよこのリード線を使って尻尾部分を作っていく。ちなみに尻尾のパーツは微妙にサイズが異なるのだが、見た目がよく似ているので順番を間違えないようにしよう。

リード線を尻尾の先部分に取り付けた後、芋虫のようなパーツを小さい順からだんだん大きくなっていくような順番で取り付けていく。こちらは穴にリード線を通していくだけでOKだ。尻尾部分にリード線をすべて通したら、余った線を結んでおく。後はふたとなるパーツを取り付けることで尻尾は完成だ。

この時点で作りあげた頭部と胴体、尻尾を合体させておこう。ちなみにここまで掛かった時間は、撮影などをしながら進めていったということもあり、だいたい3時間半ほどであった。

左右でスタイルが異なる腕を作っていこう

続いて、左右の腕を作っていく。通常、こうしたプラモデルではだいたい左右対称になっている場合が多いため、片方を作ったらもう片方のパーツも同じような流れで作っていくことができる。しかし、この「Figure-rise Standard Amplified メタルグレイモン(ワクチン種)」では、左右でかなりデザインが異なっているところがユニークなポイントだ。

右腕から作っていくのだが、こちらは恐竜の腕といったスタイルになっており、3つの爪でものを掴むことができるようなギミックも盛り込まれている。

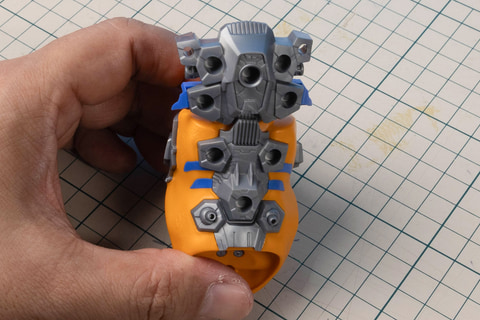

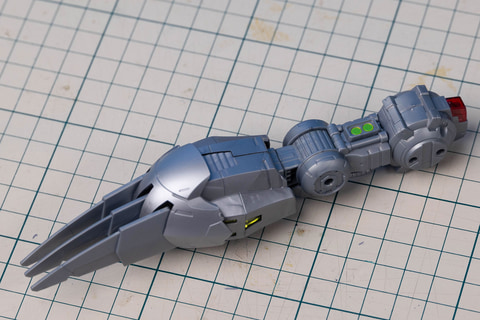

肉々しい右腕とはうって変わり、左腕部分はそれとは全く真逆のメカメカしい、もっと言えばほぼ兵器といっても過言ではなさそうな機械化されたパーツ「トライデントアーム」になっている。重機のような腕部分を組み上げていくのだが、赤いクリアパーツに加えて3Dメタリックシールを貼り付けていくことで、素組みでありながら質感の高いものに仕上がっていく。

左腕の先に取り付けるのが、鋭い3本の爪が付いた「強化クロー」だ。ちなみに、この3本の爪はそれぞれ自由に可動させることができるような作りになっている。

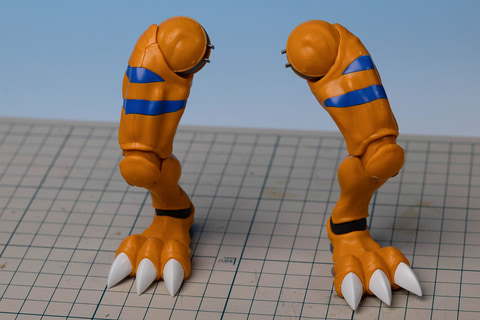

うって変わって両脚は左右対照的に

腕を作り終えたら、次にボディとしては最後となる両脚を作っていくことになる。こちらは腕とは異なり、概ね左右対照的な作りになっている。まずは足首部分から作っていくのだが、こちらもよく考えられた構造になっているのがわかる。足首もかなり自由に動かせるようになっており、可動部分も広い。

この脚の部分も、ほかのパーツ同様に青い柄をパーツの組み合わせで再現している部分がある。そちらもしっかりとはめ込んでいきながら作業を進めていこう。最終的に脚の根元や太もも、足首部分のパーツをそれぞれ組み合わせることでひとまず完成となる。

ここまで来たら、これまで作ってきたすべてのパーツを取り付けてメタルグレイモンの本体部分を作りあげよう。これでほぼ作りあげたような気分になるのだが……実はまだまだ作らなければいけないものがいろいろあるのだ。

ギガデストロイヤーと翼部分を作っていこう!

メタルグレイモンは、胸のハッチが開く仕組みになっているが、そこから発射できる必殺技がギガデストロイヤーと呼ばれる有機体系ミサイルだ。本体の形がひとまずできたら、続いてこちらのギガデストロイヤーを作っていく。

といっても作り自体は比較的シンプルで、4つのパーツを組み合わせることで作ることができる。火が噴き出しているところも赤いクリアパーツが使われており、いい雰囲気が出ている。もちろんミサイルは自立できないため、クリアパーツの専用スタンドで、ディスプレイできる。

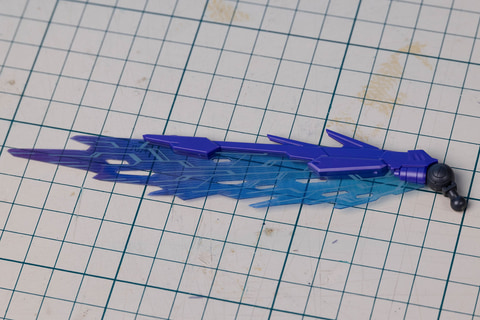

メタルグレイモンの背中には、かなり派手な羽が生えているが、そちらを作っていく。青く透明な部分は専用の台紙に取り付けられている。そちらを、形を崩さないようにゆっくりと剥がしていこう。全部で6枚の羽を作るのだが、種類としては上・中・下といった感じでふたつずつ形が微妙に異なっている。一気に台紙から剥がしてしまうとわかりにくくなるため、ひとつずつ順番に作っていくことをオススメする。

ちなみにこの羽の部分、台紙から取り外すのも大変なのだが、細かい穴などを開ける必要がある。ピンセットを用意しておくと便利だった。こうした作業をするときは、ついつい急いでしまいたくなりがちだが、じっくりと落ち着いて作業を進めていった方が確実に行なえるだろう。

取り替えパーツのアルタラウスモードとオリジナルギミック

ここまでで本体はほとんどできあがっているのだが、残りは取り替えて遊べるパーツのアルタラウスモードとオリジナルギミックを作っていくことになる。どちらも途中でシールなどは貼っていく部分はあるものの、それほど複雑な作りにはなっていない。

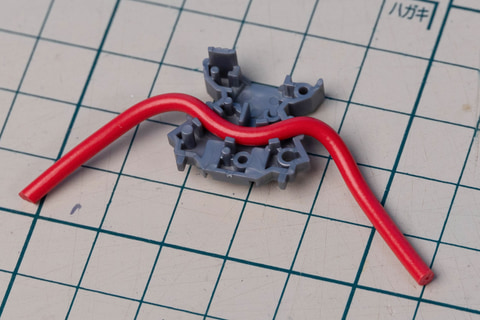

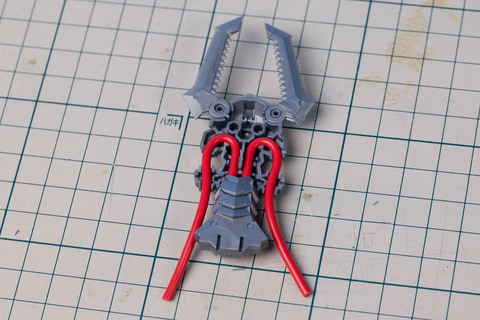

ここでいよいよ出番となるのが、赤いリード線だ。アルタラウスモードでは8センチ、オリジナルギミックでは18センチに切って使用するのだが、アルタラウスモードで赤いリード線を8センチに切ると残りはだいたい18センチになるため、そのまま利用することができる。ちなみに説明書にメジャーが書かれているので、そちらに長さを合わせてから切るといいだろう。

残った赤いリード線を使って、オリジナルギミックを作っていく。こちらは尻尾のときのように、リード線を均等に折り曲げた後でパーツの穴に通していきながら組み立てていこう。パーツが完成したら、先ほど作ったアルタラウスモードの一部を流用して使うことで、完成となる。ちなみにこちらは左腕用の取り替えパーツとして使用できるものとなっている。

パーツを取り替えながら様々な映えるポーズが取れる!

すべてのパーツを組み上げたのでさっそくいろいろなポーズを取りながら撮影していくことに。手に持たせるアイテムは、ものによってそこそこ重さがあるのだが、脚の可動域の自由度もあってバランスを取りながら自立させることができるというのが素晴らしい。

なんといっても見た目のカッコよさが、この「Figure-rise Standard Amplified メタルグレイモン(ワクチン種)」の魅力である。首を少しだけ曲げて大きく口を開けてみたり、胸のハッチを開いてギガデストロイヤーを発射しているところを再現してみたりと、思い描いているポーズを取らせることができる。

ギミックもかなりド派手なスタイルになっており、パーツを取り替えるだけでひと味違ったスタイルが楽しめる。遊んでも楽しい、飾っても楽しい、もちろん作っても楽しい満足度の高い作品であった。「Figure-rise Standard Amplified」シリーズではほかにも「Figure-rise Standard Amplified カオス・ソルジャー」や「Figure-rise Standard Amplified 召喚神エクゾディア」などがリリースされているが、今後の新作にも期待したい。