2019年の「ガンダム40周年」、そして2020年の「ガンプラ40周年」を記念する特別企画として、「HG」シリーズのプラモデルに一風変わったルックスのガンダムが登場する。

[float=left][float=left]

[/float]

「HG 1/144 ガンダムG40 (Industrial Design Ver.)」公式ビジュアル

[/float]

この「HG 1/144 ガンダムG40 (Industrial Design Ver.)」は、世界的工業デザイナー奥山清行氏率いる「KEN OKUYAMA DESIGN」が、工業デザイナー視点で検証しデザインを行なったオリジナルのガンダムであり、今冬完成予定の「機動戦士ガンダム40周年記念 KEN OKUYAMA DESIGN ガンプラプロジェクトスペシャルムービー」に登場し、そこで披露されるアクションを再現できる設計となっている。

工業デザインとして設計されたガンプラは、これまでの製品とはひと味もふた味も違った機構が取り入れられ、作ることでその面白さを実感することができるキットだ。今回特別に、製品版と同等のサンプルをBANDAI SPIRITSに提供いただき、実際に作ってそれをレビューした。

[float=left][float=left]

[/float]

本商品のパッケージ画像

[/float]

なお、弊誌では現在「2019年最高のホビーアイテムを手に入れろ」として様々なアイテムを紹介しており、この「HG 1/144 ガンダムG40」もその中の1つとしている。フィギュアやプラモデル、RCなど様々な魅力溢れるアイテムをどしどし追加しているので、本稿と合わせコーナーそのものもチェックして欲しい。

工業デザイナーが手がける新しいガンダムの“可動” このガンダムG40のデザインを手がけた奥山清行氏は、GMやポルシェなどのカーデザイナーの経歴を経て、現在は2007年に設立したKEN OKUYAMA DESIGNのCEOとして、世界的にも知られる工業デザイナーとして活躍中だ。ピニンファリーナ在籍時のフェラーリ「エンツォフェラーリ」や、KEN OKUYAMA DESIGN設立後のJR東日本の「北陸新幹線E7系」、「中央線特急 E353新型スーパーあずさ」、「山手線E235系」の車両など、我々にも身近な存在のデザインを数多く手がけている。

[float=left][float=left]

[/float]

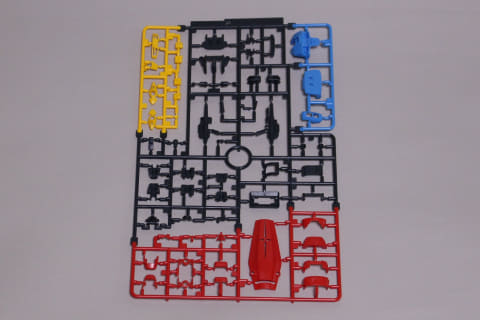

ランナーA。いろプラによる多色成形で4色のパーツが揃う

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

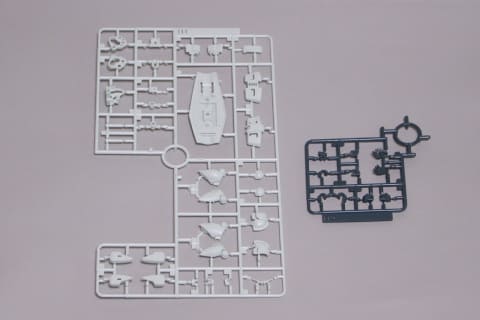

ランナーB1、B2。前者はガンダムのメインカラーの白、後者は手のパーツ

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

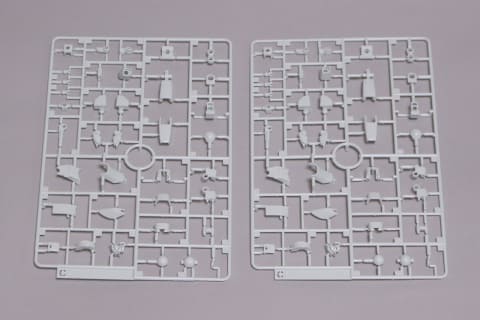

ランナーCは2枚。腕や脚の主な部分は左右共通のパーツを使用

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

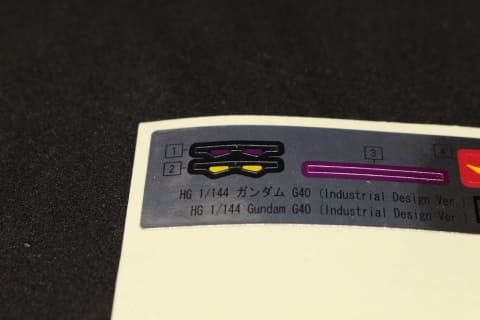

パーツSB-13、シール。ポリキャップは使用しない

[/float]

ファーストガンダムをリアルタイムで見ていた世代の奥山氏は、近年のガンプラ解釈の1つである、“股関節の可動における腰回りがスカートのように割れるギミック”がファーストガンダムの劇中とはかけ離れていることに違和感を覚えていたという。

この「ガンダムG40」ではそのギミックを採用せず、股関節のブロックを引き出し、さらに両脚の付け根に設けられた球体関節も左右独立してスライドさせることで、非常に大きな可動域を設けている。それに加えて両大腿部に伸縮ギミックを内蔵していることで、大胆な脚のアクションを可能としたのだ。

[float=left][float=left]

[/float]

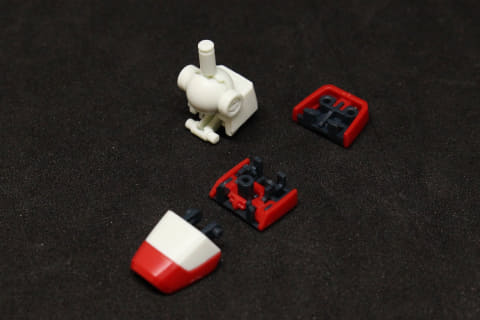

組み立て中の首とあごのパーツ。首のジョイントは前後左右にスイングする

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

目のシールは、ファーストガンダムに合わせたイエローと、本機のメインカメラの設定色に合わせたピンクを用意

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

頭部はバルカンや排気口まで色分けされている。マスクの溝は墨入れするといいかも

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

額から後頭部まで伸びたメインカメラのレール。ジオンのモビルスーツのモノアイのようなイメージかもしれない

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

肩のブロックは内と外、前後にスイングするような機構だ

[/float]

もう1つのポイントは、各所の「ひねり」へのこだわりだ。人の動きには全てひねりが加わっていて、それに沿って「ガンダムG40」の首、胴体、前腕、ふくらはぎにはそれぞれ、ひねりのための回転軸が備えられている。ポージング時にこれをわずかに動かすことで、機体のラインに曲線が現われるのだ。

こうした構造やデザインの新しさは、プラモデルとして組み立てることで、より詳細にわかるようになっている。もしこれが完成品のアクションフィギュアだったとしたら、その構造に直接触れて楽しむことはできないのである。

[float=left][float=left]

[/float]

腹部のジョイントはなんと6つのパーツで構築されている

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

組み上がったジョイントを腹部に組み込んで胸のパーツで挟み込む

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

折りたたみ式のサーベルラック。ランドセルのノズルは2軸で可動

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

ひねりを加えられるように関節が組み込まれた前腕部

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

手首の関節はスイング機構のあるボールジョイント。右手が3種、左手が2種付属する

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

足パーツは3つのブロックで構成。足首は球体関節になっている

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

股関節にも球体関節を採用。太ももは上部は引き出し式に

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

こちらもひねるための関節があるスネのパーツ

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

特徴的な二重の引き出し機構を持った腰の内部

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

脚の付け根も球体関節になっている

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

ビームライフル。フロントグリップは左右だけでなく前後にも可動

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

シールドはグリップがスライド式になっている

[/float]

ファーストガンダムをリスペクトしつつ要所には現代の工業デザインの解釈を取り入れたデザイン 可動の話が先となってしまったが、本体のデザインについてもチェックしてみたい。ベースとなっているのは「ファーストガンダム」ではあるものの、完成した機体を眺めてみると要所のデザインはかなり変わっていることがわかる。

ファーストガンダムの特徴の1つでもある頭部や胸部の吸排気口のフィンは省略され、特に胸部に関しては大幅なアレンジが加えられ、スポーツカーのフロントグリルのような雰囲気となっている。ちなみに本商品では再現されていないがコアファイターは、この機体ではVガンダムのように背面から胸部に収納されている設定で、胸の意匠はコアファイターの吸排気口のイメージとなっている。

両ヒザにあしらわれたイエローのワンポイントはテールランプをイメージさせ、車的な印象をさらに引き立て、カーデザイナーとしても知られる奥山氏のセンスを感じられたポイントだ。

[float=left][float=left]

[/float]

完成したガンダムG40。トリコロールカラーのブルーは明るい空色に

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

シールドの十字のマークは独自の形で凸モールドになっている

[/float]

頭部アンテナの上にあるメインカメラは、上方や後方までカバーするために可動するイメージで、ライン状にするという大胆な表現を採用。ビームサーベルのラックを折りたたみにすることで、より人間らしいシルエットを演出している。またシールドの十字のマークのアレンジも独特だ。

ガンダムのデザインアレンジとしては賛否があることは間違いなく、筆者も最初は「ファーストガンダムとは細部もシルエットも違うな……」という印象を受けたのだが、奥山氏の経歴や解説を意識して改めて眺めてみると、その印象はずいぶん変わった。

奥山氏は前述の「GUNDAM.INFO」のページにて、「できるだけ製品(工業製品としてのモビルスーツ)になった時をリアルにイメージすることができました」と語っている。1/1のモビルスーツの実物が存在し、その内部にはファーストガンダムと同様に身長170cmのパイロットが乗ったコアファイターが入っている想定で、それに基づいた装甲の厚さまで考慮されているという。

ファーストガンダムをリスペクトしつつ要所には現代の工業デザインの解釈を取り入れ、アニメ設定と工業製品を両立させて、それをそのまま1/144スケールに縮小するという、スケールモデル的なアプローチの製品なのである。

[float=left][float=left]

[/float]

肩アーマーは小さめの設計で、関節上部が露出しているのでここまで上がる

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

腰の内部関節を引き出すことで、脚を大きく開ける

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

引き出した股関節と分割された足パーツにより、人間に近いポーズになる

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

腹部上段のパーツは固定されていないため、内部のジョイントが比較的自由に動く。また首は付け根も可動

[/float]

[float=left][float=left]

[/float]

このキットの最大のポイントであるひねりを用いたアクションは、劇中での活躍シーンの再現も容易だ

[/float]

その一方で、写真を見ていただければわかる通り、アクションに関しては非常に柔軟で、これまでのガンプラでは難しかった動きも容易にこなせる。ポーズを決めている最中にパーツが落ちてしまう“ポロリ”がほとんどなかったのも好印象で、アクションフィギュアと同じ感覚で楽しめるだろう。

股関節の構造上、アクションベース用のジョイント穴がなく、股間止め用のパーツもサイズ的に合わなかったため、はさみ込み用のみで対応となったことも記しておきたい。

ガンダムシリーズ40周年を記念するアイテムとしては非常に野心的かつ、作って楽しいガンプラであった。完成後のアクションの味わえば、その魅力も倍増するはず。この今冬公開予定のスペシャルムービーと併せて、この年末に楽しんでみてほしい。

。看人机看多看到审美疲劳后,说不定这个机人就又香了

。看人机看多看到审美疲劳后,说不定这个机人就又香了