HJ主办第22届“我的扎古选拔赛”冠军作“The GUNDAM”(使用旧1/60 RX-78)作者mat博客公开,博客里过往博文还有制作过程。

いったん完成はしたものの、第22回全日本オラザク選手権に出品するので、公開はその結果発表号の発売まで待ってと、皆さんにお願いしたのが8月中旬のことでした。

そして3か月、本当にお待たせいたしました。1/60ガンダムフルハッチオープン「The GUNDAM」公開します。

*オラザク選手権の結果はこの記事末尾にて。

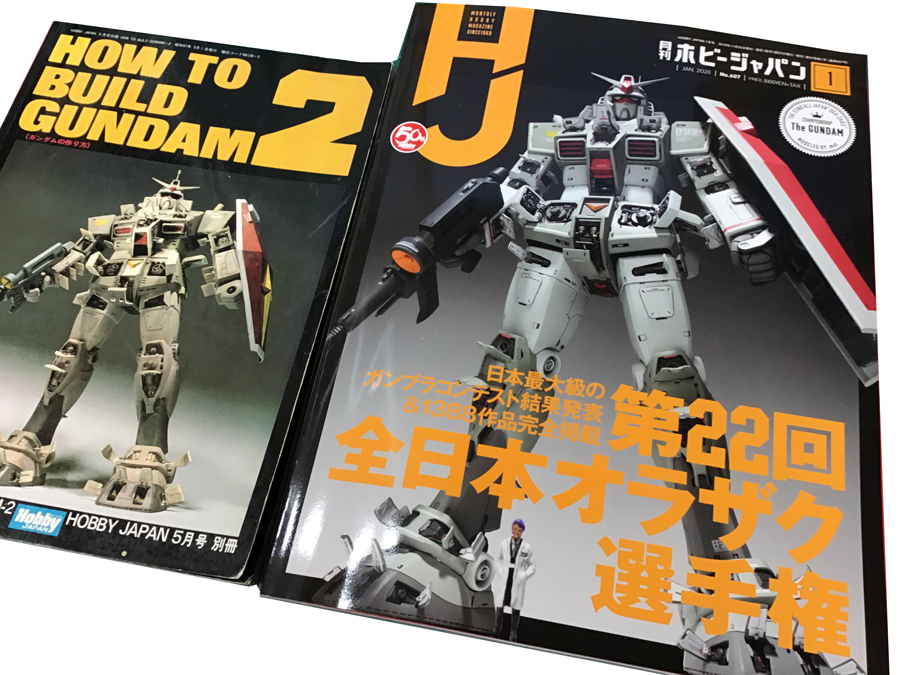

いまさらですが、今回の制作の起点は2つ、一つ目はこのホビージャパン別冊のHow to Build GUNDAM2の表紙の作例です。これは伝説ですよね。

当時本屋で見つけたこの作例と表紙デザインの衝撃がその後の僕の人生を決定づけたような気がします。

もう一つはこのガンダム君に作れるか?の挑戦的なコピーでおなじみのガンダムセンチュリーで公開されたフルハッチオープンの画稿。

いうまでもなく、表紙のガンダムのもとになったのはセンチュリーの画稿ですが、2次元(センチュリーの画稿)⇒3次元(表紙の作例)の立体的な解釈や、モノクロ(センチュリーの画稿)⇒カラー(表紙の作例)の色彩的解釈も当時ショックを受けたものです。

今回の制作は、一言でいうと、「ガンダムセンチュリーの画稿を起点とし、How to Build GUNDAM2の表紙の作例での強烈な体験を消化し、現代の技術とmat modeling serviceのアレンジをもって、一生懸命に作ったガンプラをオラザク選手権に応募することで、自分世代を(勝手に)代表して、かつて受けた衝撃をホビージャパン誌に報告し、あわよくば表紙となって、、、プロジェクト」(長い)です。

ではカラー版で完全公開です。

そうはいってもいつもの完成報告記事のように、仕事から帰って、リラックスしてほっとビールを飲んでるときにでも見てください。今回はいつもより記事長め文字多め(だいたい1万字くらい)ですが、そんなの飛ばしてざーっと画像を見るだけでも楽しい(僕ら世代にとっては懐かしい)感じになってると思います。

、、と(自分の)ココロワシヅカミ系画像をまずはぶちかましますね。1/60と屋外あおりアングル画像は相性最高です。自然光には敵いませぬ。ホント暑かった夏の記念撮影的な。

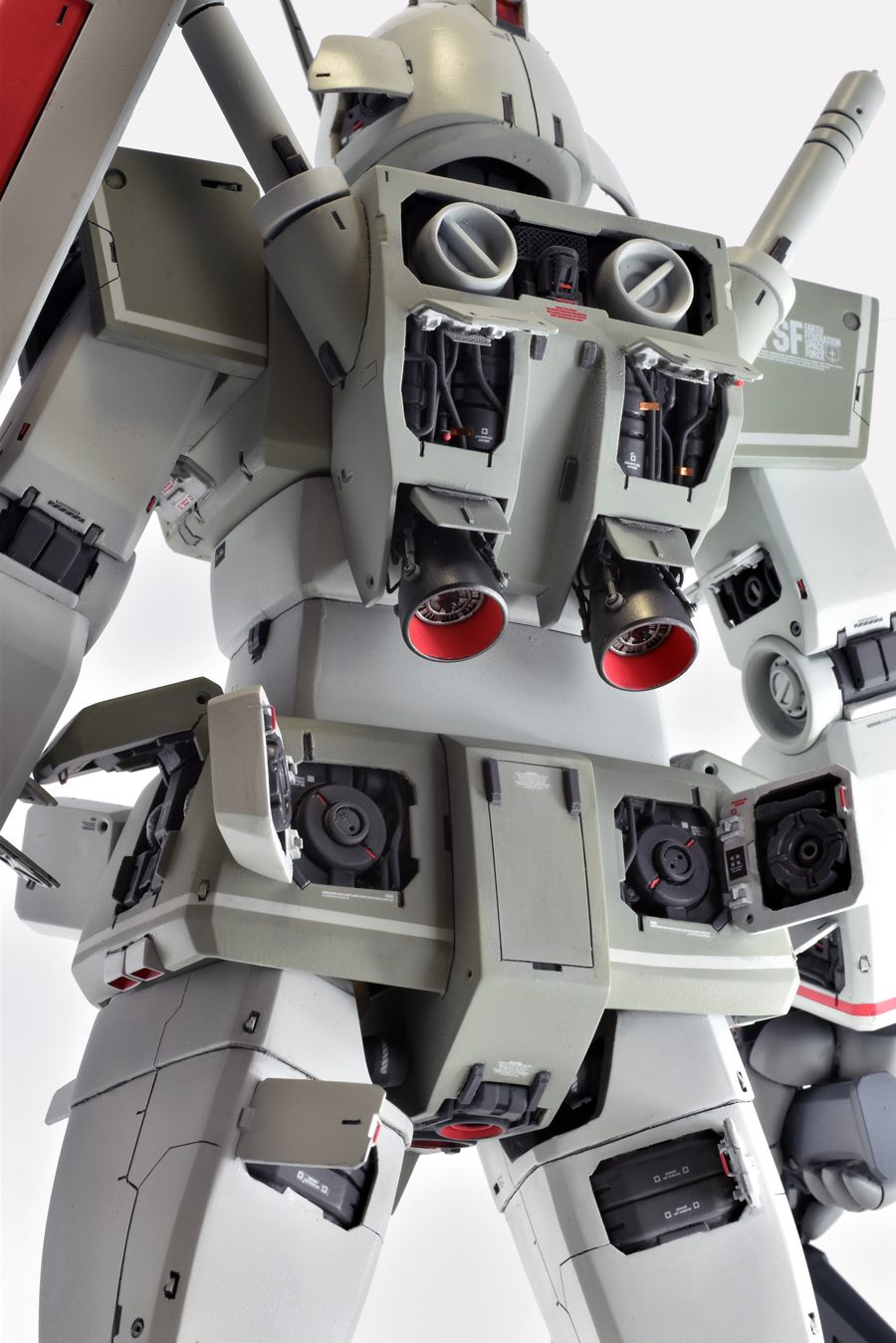

で、ここからが本編、How to Build GUNDAM2アングル画像です。

あらためてこの完成品の概要を紹介しますと、この完成品のベースとなったキットは旧キットの1/60ガンダムです。内部メカやビームライフルとシールドをPGガンダムから流用しています。

旧キットを使ったのには2つ理由があります。1つ目今回の制作の動機となったHow to Build GUNDAM2の表紙の作例が旧キットの1/60ガンダムの改修作品であり、旧キットを使わないとなぜか自分は泣けないということ、2つ目は旧キットの素性がよく、最近のRX-78のキットでは得ることができない格好良さがあることです。(特に、腰からつま先、かかとまでのラインは今のキットにはない美しさがあります)

なぜ旧キットじゃないと泣けないか>>

■プロポーションの改修ポイント

現在、1/60のガンダムのキットはこの旧キットか、PGが候補に挙がるのですが、今回の制作では旧キット一択です。

旧キット1/60ガンダムには最近のあらゆるガンプラシリーズのガンダムにはないファーストガンダムで皆が持ったイメージが表現されているんです。

しかも少し手を入れるだけで今でも通じるレベルで格好良くなってしまうのだからたまりません(それに大きいし)

主に手を入れるのは首、胸、胴で、正直胸と胴は大手術ですが、腕は単純延長、あとは股関節と足首の角度を変えるだけです。特に脚は関節の角度変更以外ほぼキットのままでこのきれいなラインです。本当に。

隠れポイントは手ですね。今回初めて手をフルスクラッチしました。Takuyaさんのロボマニを横において目(拡大)コピーです。

大きさといい、丸さといい、ディテールのなさ加減といい、泣かせるポイントになったよ、Takuyaさん。

ロボマニ Style-s>>

手のスクラッチといい、関節のタイミングの変更といい、補強といい、今回はエポパテを結構使いました。5箱くらい。

基本はウェーブの軽量エポパテを使いました(軽いは正義!)が、頭部の額(赤い部分)や、腰の連邦Vマークのみ繊細で強度がほしかったのでタミヤの速乾エポパテを使い分けました。

こうしてプロポーションに手を加えた結果、結構現代風、でもこれぞファースト世代ガンダム風、、になったかなと思います。(今回は足の開きも首のうつむき加減も抑えめにしましたよ。ちょっとだけ)

旧キットがどんだけ格好いいか

■ディテールのバランス 疎の部分

一見、全体的にディテール過多に見えますが、ハッチを閉じれば(実際はハッチは開き状態で固定ですが)すごくシンプルなガンダムになるというバランスです。

フルハッチオープンの状況をわかりやすく見てもらうためには、ハッチ周辺とその他部分のディテールの粗密加減を大きめに設計するのが効果的との判断ですが、どうでしょうか?ハッチ周辺以外も同じように頑張ると全身ごちゃごちゃになってしまうと思うのです。よって、ディテールが入っていない部分は本当に何もない。シールド表面、ライフル、モモ側面、ふくらはぎ、肩、腕側面、頭部、などなど、ディテール加工を我慢しました。工作で足りなくても、のちにデカールで調整は効くのですが、逆に一度貼ったデカールも結構はがして間引いたりして、ハッチ部分に意識が行くように気を配りました。

■ディテールのバランス 密の部分

一方、密の部分はハッチ周辺ですね。そのメカメカした部分は画像を見てほしいのですが、ハッチ内に内蔵されたメカ部分で気を付けたのは、「内部メカはすりきりいっぱい、はみ出し気味にセットする」です。こんなにメカを盛り上げたらハッチ閉じないよう、というくらい盛る。実際はハッチの厚み分、もう少し奥にメカがあるもんだと思うんですが、それだとちょっと貧相な印象になりがちです。メカとはいえ、これは筋肉や内からわき起こるエナジーだととらえて、外装すれすれまで、部分的になら外装レベルを超えてよし、なんならハッチをはみ出して伸びているアンテナなどは、はハッチを開いた後に展開されたんだ、などなど言い訳を挟みつつ、、。ハッチは固定なので何とでもなるといえばそうですが、結構効果はあったと思います。

そうそう、レーシングバイクのカウルの中にはぎっちりメカが詰まっていて、薄皮のカウルをとってもバイクのシルエットは変わらないってやつですね。

他にも、ハッチ内部にはパイピング、手すり、新規ヒンジディテール、アンテナ、レッドポイント、中ぶた、エッチングメッシュ、などの手法を集中投下しました

■内部メカのポイントは

「内部メカはすりきりいっぱい、はみ出し気味」の話をしましたが、メカ自身は主にPGガンダムとハセガワのヘリコプターから流用しました。

これらキットには本当にお世話になりました。当然PGガンダムと今回のフルハッチは、同じガンダム同士で相性はいいのですが、ハセガワのパーツとは精度やリアリティーが違いすぎます。そこで、ハセガワのパーツを精度感の基準とし、PGガンダムのメカ部品の密度をあの手この手であげていきました。PGガンダムの肩のパーツをヘリウムコア部分に使ったりしてパーツの出自をごまかしつつ。そうそう、念のために購入した1/144ミレニアムファルコンは使用しませんでした。非常に精緻なパーツがそろっており、パイピングモールドなどはものすごいディテールですが、仮組してみると、逆にそこだけ解像度が上がってしまい精緻すぎるものになってしまったんです。今回は全体のバランス感を優先しました。

■トラスやシイタケは禁じ手

内部メカのディテールですが、有名なディテール表現のトラスやシイタケは考案者にリスペクトしつつ、禁じ手として封印。なぜなら、基本How to Build GUNDAM2の表紙の作例の再現という大テーマの中、「ただの表紙作例のコピー」に落ち着いてしまわないように、どうすればmat modeling serviceっぽさを出していくかが最大の課題だったからです。これらのディテールを取り入れれば、現代風の表紙作例にはなると思いますが、mat modeling serviceっぽさは出せないでしょう。もう、小さな工夫を積み重ねてなんとなく「っぽさ」に到達するしかないと覚悟して、なんとか新しい表現を考えていきました。 最終的に「っぽさ」を出せたかどうかはいまだ自信なしですが、小さなアイデアの引き出しはかなり増えました。

しかし、、しかし、本音を言うと、何度トラスやシイタケに手が伸びたこ・と・か―。この2つはフルハッチと相性良すぎで困る、で、ハッチと違うところにちょっと使ったかも、、。

■宇宙世紀なのでダンパーっぽいディテールは入れない

ハッチも今回の見せ場の一つ。キット表面から切り抜いた部分は結局ハッチとしては使用しませんでした。厚みや断面形状にこだわりたかったからです。

プラの肉厚はものすごく怖い存在で、1/144でも1/60でも一般部分の厚みはあまり変わりありません。よって、切り抜いたパーツや別部品のプラ肉厚が見えた時点で、そのスケールが1/144か1/100か1/60か感覚的にわかってしまうのです。新造すれば、厚みも断面形状も任意で作成できます。

>>基材を組み合わせた表現、宇宙世紀っぽいヒンジを100個作る方法

ハッチを支えるヒンジは前述のとおりですが、今回はダンパーなどのディテールはあえて入れませんでした。ダンパーからは現代のテクノロジー(つまり未来のローテク)というかテクノロジ-の生活感(?)がひときわ感じられるのがその理由です。ひょっとしたら、この宇宙世紀では材料の革新によってハッチが非常に軽量にできているのかもしれない、ヒンジが強化されているのかもしれないというように、見たことのない未来のテクノロジーをダンパーを取ることで感じられないかなと、ちょっと安易だったかなと。

ハッチの開く向きですが、下腕のハッチの向きのみ、ガンダムセンチュリー画稿やHow to Build GUNDAM2作例と異なります。これは腰サイドアーマー部分の跳ね上げと干渉してしまうのでこのようにしました、、が全体的なメンテナンスハッチの開ける方向の統一感的にはこの方が良かったのかも、と思うことにします。

■画稿や表紙作例をリスペクトし、あの「泣きのディテール」は必ず入れる

ふくらはぎのスリット、足のソールのスリット、肩やヒザの〇凹モールドなどなどセンチュリー画稿や表紙作例たらしめるディテールは入れようと決めていました。

そして劇中でア・バオ・ア・クーからの脱出で使われた重要なボタンも再現しました(これもハッチとしてカウント)運用を考慮して腰の左右につけました。

なんかほかにもそんな隠しスイッチがあったような気がしますが、気のせいかなー?別のロボットアニメかなー?コクピットへのクレーンの昇降スイッチが足首あたりにあったとか?

■画稿や表紙作例をリスペクトする、が、一部解釈を変える

各部の河森氏独特のスリット表現はマイナスディテールの派生ととらえました

マイナスディテールは今回は多くのちょっと面白い表現ができたかと思いますので、ちょっと前に待ちきれずに紹介しました

>>1/60の表現(ディテール工作編)

各部の手すりはイラストでは結構な数が存在しますが、あえてオミットし、メカ内部に移動して活躍してもらいました。

これも興味のある方は上のリンクから

リスペクト系ディテールはこうやって作った>>簡単に精度の高いディテールを作る方法

■ビームライフルやシールドはPGガンダムからの流用です

これも相当悩みましたが、旧キットの武器を大改造するか、PGを改修して使うか?結論は出てません(←でてるやろ!)

PGをそのまま使うと全体的なディテールのバランスがおかしくなってしまうので、それぞれの表面、裏面のディテールを相当削除しました。

そのうえで、今回のディテールマネジメントルールにのっとったディテールを追加しました。

他にもヘリウムコアユニットや、腰のサイドアーマーのハッチや胸のダクトのワクもPGガンダムの流用です。

この完成品を見てよく聞かれるのが、ヒジやヒザ、足首関節のマルイチモールド部分の中の処理。

底にエッチングのプレートを敷いて、その上にコトブキヤのディテールパーツを組み合わせたものです。

マルイチモールドの側面にはガンダムセンチュリー画稿にもHow to Build GUNDAM2作例にもスリットが入っているのですが、これはオミットしました。

何かここだけはイマイかアリイかの違うメカになっちゃいそうだったのと、ここにディテールに加えて密にすると密領域が拡がりすぎちゃう気がしたので、、。

(うそです。きれいに造形する自信がありませんでした。)

■カラーリング

カラーリングも迷ったところです。今回のカラーを見た時にどう感じましたか?実はごく一部の友人にこの完成品を直に見てもらったのですが、みな「意外だった」との反応でした。個人的にはHow to Build GUNDAM2の表紙の作例ド・ストレートなのですが、みなあの作例のカラーリングをもっと濃いモノ、なんならリアルタイプガンダムと同一のものとしてとらえていたようです。つまりもう少し具体的に言うと「こんな淡いカラーだとは意外だった」というものでした。

構想としては、ロールアウトカラー(全身白いカラー)とHow to Build GUNDAM2の中間くらい、さらにRGとかで一般的になった、トーンを微妙に変えて塗分ける手法のイメージも想起させ、なおかつスターウオーズあたりのワンポイントカラーのリアルなイメージも借りることができれば、ウエザリングなしでもウエザリングしたヵのような存在感も出すことができるのではないだろうか、、というものでした(長い)

このスミ入れ以外ほとんどウエザリングしてない完成品でたまに、ウエザリングしたかのようなメカ臭のする表現ができることがたまにありますが、これはこういうことなの?

そうそう、具体的なカラーですが白い部分は、基本的には最も濃い部分は胸の色で、クレオスのガルグレーのビン生。そこから白を段階的に加えて3段階のトーンを作成して塗っていきました。

頭部が最も淡いガルグレーで、頭側部のダクト先端やほほ当て先端がガイアのビン生の白なので、コントラストでその加減がわかるかと。つまり相当淡い感じです。

すねのグレーはクレオスのグレーバイオレットに最も淡いガルグレーを加えたもの、内部メカはグレーバイオレット、ライフルの基本色はクレオスの特色333、このように、今回もすでに公開している「いつも使っているカラー」しか使ってないです。ほんとにお気に入りです。(赤もそのままです)

ハッチの裏側はフチの一段下がった部分は表面と同じ色、2段目はガイアの白で統一して複合材構成感を強調しています。

ガルグレーなんか、これだけ大きなものを塗るんだからって、張りきって5本も買ったのに足りなかったもんなー。それより後はめ加工一切なしだったので、マスキングテープの消費量がものすごかったです。

いつも使っているカラーは>>

実はトリコロールにもしてみたかったんですが、、どっちがよかったかなー??画像処理での検討だとどっちもよかった、、。

■仕上げ ツヤのコントロール

これくらい大きな完成品だと、表面の光沢加減がいつものように艶消し均一だとのっぺりした印象になってしまいがちです。

今回は旧キット特有の色気のある曲面を多用した造形を生かすために、頭部、脚部を中心に曲面部分は光沢高めの半光沢で、胸や腕などは艶消しで仕上げました。

統一感が無くなってしまうリスクはありますが、この大きさの作品だと、実物を見ても各部位単位でしか見ることができないので、違和感はないなという印象です。

一方曲面部分の半光沢の効果は絶大で、後頭部やふくらはぎなどは色気5割増しですよ。

塗装直前に行った八王子でのマシーネンクリーガー展の横山宏氏の作品にもろに影響を受けて、全身ツヤツヤにしようと思ったのですが、度胸がなくできませんでした。これが精一杯です。

■仕上げ マーキング

主にハッチ周辺やメカ部分、ハッチ裏面などに集中的に施しました。これも粗密の演出の一つです。

特にハッチの裏側には黒ざぶとんの上に白デカールという2枚重ねの密度感のあるちょっと見ないマーキングをセットしました。加えて赤のマーキングもハッチ周辺に集中的に使用して、目立たせたい部分を目立たせることが少しできたのではないかと思います。

ハッチ周辺以外の部分は、白やグレーのマーキングを使っています。

シールドのV Operationのロゴは自作です。貼った後にシールドの赤色でオーバーコートして見えるか見えないかくらいまでコントラストを落としました。(機密事項をこんなに大胆にマーキングしないだろう、でも貼りたかったということで)

一方で、右肩の黄色い矢印っぽいマーキングなど、これがないと!というものはきっちり抑えます

肩やヘリウムコア下(パンツの裾部分)、アンクルアーマーなどにストライプを追加しました。これはリアルタイプガンダムからの引用で、デカールではなく塗装仕上げです。シールドのマーキング同様、ベース色をオーバーコートして、もっとコントラストを落としてもよかったかも。